La sociologie vue par Max Weber

Les problématiques

- Comment rendre compte de la rupture entre les sociétés modernes et les sociétés traditionnelles ?

- Quelle est la matrice explicative de la modernité ?

- Qu’est ce qui oppose sciences de la culture et sciences de la nature ?

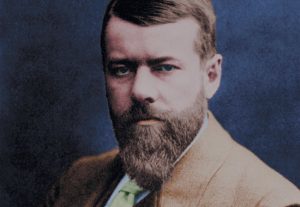

I – La démarche de Weber (Erfurt 1864, Munich 1920)

Juriste, économiste et historien, Weber a fait œuvre de sociologie à travers des ouvrages tels que L’Ethique Protestante et l’Esprit du Capitalisme (1904-1905), Economie et Société (1921) et Essais sur la théorie de la science (1904-1917). Il pose que par son objet elle diffère des sciences de la nature. Ces dernières en effet étudient des phénomènes qui se répètent naturellement et sont souvent reproductibles en laboratoire. Dès lors il est possible de dégager des relations de causalité et, à l’aide d’une modélisation mathématique, d’en tirer des lois générales.

En revanche, la sociologie a pour objet des actions à caractère intentionnel entreprises en tenant compte des réactions des autres. Elle relève des sciences de la culture qui doivent s’interroger sur les motivation des acteurs avant de rechercher des relations de causalité, sans qu’il soit possible d’isoler une variable pour l’étudier par des expériences de laboratoire. Les résultats obtenus par l’analyse sociologique ne sont pas transposables en dehors du domaine d’étude pour lequel ils ont été mis en évidence. Il n’existe donc pas en sociologie de lois générales comparables à celles des sciences de la nature

II – Idéaux-types et individualisme méthodologique

Le sociologue dispose selon Weber d’un outil privilégié qui lui est propre et qu’il nomme « idéal-type ».Un idéal-type est une représentation simplifiée de la réalité. C’est au sociologue de le construire en laissant de côté tout ce qui n’est pas caractéristique du phénomène étudié ; en revanche, il en accentue les traits spécifiques. Ce n’est ni une moyenne, ni une description de la réalité mais un modèle conceptuel qui se concentre sur l’essentiel et écarte les détails. Ainsi les formes de l’action sont des idéaux-types. En s’appuyant sur ces modèles conceptuels, le projet de Weber est de comprendre les phénomènes étudiés de l’intérieur en s’interrogeant sur les intentions des acteurs et sur le sens qu’ils donnent à leurs actions. Cette approche s’inscrit dans le cadre de l’individualisme méthodologique.

Eléments à retenir

- Individualisme méthodologique : Démarche selon laquelle les phénomènes sociaux sont déterminés par les actions et les comportements des individus qui y participent. Elle s’oppose à la démarche « holiste » considérant que ces comportements sont déterminés par le jeu des structures dans lesquelles les agents sont insérés.

- Typologie de l’action – Weber en distingue 4 types idéaux : l’action traditionnelle se réfère aux traditions du groupe auquel on appartient, l’action affective a pour moteur l’émotion, l’action rationnelle en valeur est motivée par une norme éthique et l’action rationnelle en finalité met en œuvre des moyens adaptés à l’atteinte d’un objectif (dans ce dernier cas la rationalité est dite instrumentale)

III – L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme

Etudiant le système de valeurs propre aux entrepreneurs protestants du 16ème siècle, Weber le réduit à ses caractéristiques essentielles, le travail et l’épargne. Cette épure ou idéal-type, il l’appelle « éthique protestante ». Il montre qu’elle est en affinité avec un autre idéal-type, « l’esprit du capitalisme », c’est-à-dire le capitalisme réduit à ses traits fondamentaux (l’accumulation, le profit). Ignorant s’il est promis à la damnation ou au salut, le protestant calviniste cherche les signes qui lui permettront de savoir s’il fait partie des élus. Manifestant le succès des entreprises menées, la richesse exprime dans son esprit que Dieu l’a choisi. Animés par cette vision du monde, les entrepreneurs protestants déploient une activité intense. Sans cesse ils doivent accumuler des richesses non pour en jouir mais pour développer leurs affaires par le réinvestissement de profits qu’il faut toujours renouveler. Le résultat non intentionnel de cette conjonction de comportements fut le développement du capitalisme dont on a par la suite perdu de vue les racines religieuses et qui n’a en fait été voulu par personne. Tels sont les paradoxes de l’action.

IV – Rationalisation et désenchantement du monde

L’idée de Weber est donc qu’à partir de la Réforme prend forme et se répand un nouveau mode de rationalité et un nouveau style de vie dont les traits spécifiques sont communs à l’éthique protestante et à l’esprit du capitalisme qui tous deux poussent à mettre en œuvre une « conduite de vie éthique méthodiquement rationalisée ». Inquiet de son salut le protestant rationalise sa conduite pour dissiper le doute. Cette rationalité instrumentale, indispensable à l’essor du capitalisme, s’étend à toutes les actions de la vie quotidienne et professionnelle. Cette expansion constante est au principe du processus de rationalisation de toutes les activités.

L’hypothèse fondamentale de Weber est que ce processus permanent est le vecteur de la modernité qui a permis aux sociétés occidentales de se distinguer radicalement des sociétés traditionnelles et de les dominer. Soucieux de maximiser leur intérêt et leur profit les individus y ont développé une mentalité utilitariste les incitant à calculer la moindre action pour en accroitre l’efficacité. Cela a eu pour conséquence d’accroitre la domination technique et rationnelle de l’homme sur la nature. Weber souligne le rôle joué par l’organisation bureaucratique dans ce processus dont le revers négatif est le désenchantement du monde, soit une négation de l’interférence du surnaturel dans l’ici-bas mais aussi une perte de sens autrefois garanti par des systèmes de croyance devenus obsolètes.

Eléments à retenir

- Rationalisation : processus d’expansion constante de la rationalité instrumentale dans l’ensemble des sphères de la vie sociale, « fait de savoir ou de croire (…) qu’il n’y a donc en principe aucune puissance mystérieuse et imprévisible qui entre en jeu, que l’on peut bien plutôt maîtriser toute chose en principe par le calcul » (Max Weber, Le savant et le politique)

- Désenchantement du monde : « Elimination de la magie comme moyen de salut »