Les Trente Glorieuses en quelques points de repère

Précédée par le cataclysme de la seconde guerre mondiale qui en amorce la dynamique, cette période singulière présente des caractéristiques à tous égards remarquables et différentes aussi bien de celles qui la précèdent que de ce qu’on a observé par la suite

I. Vingt ans d’essor sans crise (1953-1973)

L’année 1953 marque la fin de la reconstruction. L’inflation se calme pour un temps après la flambée des prix provoquée par la guerre de Corée. C’est une accalmie entre l’inflation de pénurie de l’immédiat après-guerre et l’inflation de croissance qui va lui succéder. Le commerce international se développe rapidement en valeur comme en volume. Les unes après les autres, les monnaies redeviennent convertibles. Les contrôles des changes sont assouplis ou démantelés. Les contingents tendent à disparaître. Dans ce contexte nouveau, se manifeste une croissance d’une vigueur exceptionnelle, mais non exempte de déséquilibres

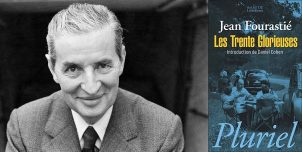

Selon un cliché très répandu, on appelle cette période les Trente Glorieuses. En fait, c’est une expression éculée et largement inexacte. Elle est construite par analogie avec ces trois sanglantes journées de la fin juillet 1830, que l’on a coutume de désigner par les « Trois Glorieuses ». Le rapport n’est donc pas évident. En outre, ces années ne sont pas au nombre de trente, mais tout au plus de vingt, et n’ont rien de particulièrement glorieuses, sauf à qualifier de glorieux un travail intense et des loisirs plus réduits que ceux dont nous disposons aujourd’hui.

Il n’en reste pas moins que cette période de forte croissance n’a pas connu de crise. Tout au plus, a-t-on observé quelques courts épisodes de ralentissement, comme en 1957, 1961, 1967 et 1970. Mais à chaque fois, la croissance a vite repris son cours, fortement tirée par la consommation, l’investissement et les exportations. Cette époque correspond à l’âge d’or de la macroéconomie keynésienne, dans la mesure où les politiques conjoncturelles semblaient effectivement permettre un réglage optimal de l’activité avec un maximum de croissance et une inflation contenue. On en est même venu à penser que les gouvernements, éclairés par les économistes, avaient acquis une réelle maîtrise du pilotage de l’économie.

II. Les déséquilibres de la croissance

La situation n’est pas pour autant exempte de déséquilibres, en particulier l’inflation. La vigueur de la croissance a, en effet, pour corollaire une inflation dite de croissance, qui emprunte plusieurs canaux :

- L’inflation par la demande est alimentée par le crédit, la hausse du pouvoir d’achat et la modifica- tion des habitudes de consommation.

- L’inflation par les coûts se manifeste par des tensions sur les prix du travail dans un contexte de plein emploi, ainsi que sur les prix des consommations intermédiaires.

- L’inflation par les structures est à relier aux modalités du partage de la valeur ajoutée qui sont plus ou moins conflictuelles selon les pays et donc facteurs de plus ou moins d’inflation. Elle est aussi à relier aux structures de l’appareil productif qui sont plus ou moins aptes à répondre à la pression de la demande et plus ou moins concurrentielles.

- L’inflation importée passe par le biais des relations économiques internationales. Elle est favorisée par le dérèglement du système de Bretton Woods, lui-même lié à l’émission excessive de dollars. Il faut noter qu’entre la crise du dollar et le premier choc pétrolier, il existe un lien étroit, la perte de pouvoir d’achat du dollar poussant les pays producteurs à augmenter leurs prix qui sont libellés en dollars.

Toutefois, avant que le processus ne se dérègle à la fin de la période, on considère que l’inflation est un moindre mal qu’il faut tolérer dans la mesure où elle permet de se rapprocher de l’objectif du plein emploi. Cette conviction largement partagée s’appuie sur l’idée qu’il existe un lien inverse entre l’in- flation et le chômage, lien fondé sur les observations empiriques de la courbe de Phillips* et l’inter- prétation qu’en ont donnée les keynésiens.

III. Des performances nationales inégales

- Le constat

Les performances des économies nationales ont été inégales, qu’il s’agisse du rythme de la croissance ou de la maîtrise des déséquilibres.

– Au plan quantitatif, il existe une hiérarchie stable des taux de croissance avec dans l’ordre le Japon, dont le taux de croissance annuel est supérieur à 10 %, la France, l’Allemagne et l’Italie, avec des taux tournant autour de 5 % par an, les États-Unis, où la croissance est de l’ordre de 4 %, et le Royaume- Uni, où elle est proche de 3 % par an.

– Au plan qualitatif, certains pays sont plus performants que d’autres. Ainsi, la République fédérale d’Allemagne fait mieux que le Royaume-Uni pour maîtriser les deux principaux déséquilibres de l’époque, qu’il s’agisse de l’inflation ou du déficit des échanges extérieurs.

- L’explication par les effets de rattrapage

Le pays leader tend à être rattrapé par ses suiveurs. La croissance américaine est plus lente ; la crois- sance européenne est une croissance de convergence. De 1890 à 1950, les États-Unis ont creusé l’écart avec le reste du monde. En raison de circonstances particulières liées aux deux guerres mondiales, ils ont accentué leur avance. En revanche, les périodes de fonctionnement plus normales de l’économie favorisent plutôt la convergence. Les suiveurs imitent et profitent du processus de transfert technolo- gique, alors que, situé sur la frontière technologique, le pays leader assume le plus gros des risques et des coûts de l’innovation. D’où un retournement de la tendance. Cas particulier, la Grande-Bretagne ne profite pas de ce phénomène de rattrapage.

En 1950, le niveau de productivité des quinze pays industrialisés autres que les États-Unis était en moyenne inférieur de moitié au niveau américain. En 1973, il est passé à plus des deux tiers (69 %). C’est une réduction exceptionnelle en l’espace d’une génération.

En 1950, la production industrielle cumulée du Japon, de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne, de la France et de l’Italie représentait la moitié de la production industrielle américaine. En 1970, il y a équivalence.

De même, on assiste à un rapprochement général des niveaux de vie. La consommation par habitant en France correspondait à 37 % du niveau américain en 1950. Ce chiffre s’élève à 75 % en 1975. Pour le commerce international, les États-Unis reculent de 16 % des exportations en 1950 à moins de 14 % en 1970. Pour les exportations de produits manufacturés, ils perdent le premier rang au profit de l’Allemagne en 1973.

Ces données soulignent l’intensité du processus de diffusion de la croissance. On ne doit pas en déduire que les États-Unis ont perdu leur position de puissance hégémonique. On peut seulement remarquer que la croissance américaine a moins bénéficié de l’impulsion donnée par l’ouverture internationale que celle des pays suiveurs.

- Les autres éléments explicatifs

On peut rattacher ces différences de rythme à plusieurs éléments. Ainsi, la corrélation est forte avec le taux d’investissement comme avec les performances à l’exportation. Par ailleurs, il existe un clivage opposant vainqueurs et vaincus : ces derniers sont en tête de la croissance occidentale de 1950 à 1973, ce que l’on peut relier à un effet « table rase » et à la limitation imposée de leur potentiel militaire qui réduit d’autant leurs dépenses dans ce domaine.

Intervient aussi l’ancienneté de la révolution industrielle. Les pays de capitalisme ancien, comme la Grande-Bretagne, ont un dynamisme moindre que des pays d’industrialisation plus récente, tels que l’Italie ou le Japon.

Un autre élément à prendre en compte est la part de la population agricole dans la population active. Si cette part est encore élevée, les transferts de main-d’œuvre agricole vers les autres secteurs suscitent des gains élevés de productivité et stimulent la croissance. En revanche, le poids déjà important du tertiaire exerce un effet de freinage aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Dans cette optique, on note que le Japon cumule un fort taux d’investissement, une ouverture croissante, une position de vaincu, une révolution industrielle tardive et une population active agricole nombreuse.