La pensée économique avant Adam Smith

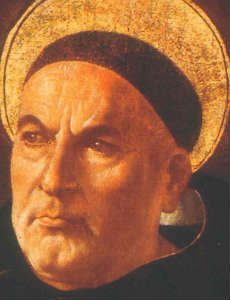

Thomas d’Aquin

Les problématiques

- Dans quel contexte la réflexion économique s’est-elle autonomisée ?

- En quoi le protectionnisme prôné par les mercantilistes a-t-il été source de conflits ?

- Qui sont les premiers représentants du libéralisme en économie et que préconisent-ils?

I – La pensée économique médiévale

Jusqu’au 16ème siècle, les activités économiques sont entièrement subordonnées aux normes et aux valeurs de la théologie chrétienne marquée par une profonde méfiance envers l’argent corrupteur (interdiction du prêt à intérêt), l’accumulation des richesses (alors que la pauvreté est valorisée) et la nouveauté (misonéisme). Avec Thomas d’Aquin (La Somme Théologique, 1266), est mise en avant la notion de juste prix, «fruit d’une combinaison subtile de concurrence, d’amour du prochain et de respect du savoir » (J. M. Daniel, Histoire vivante de la pensée économique). Production et consommation sont donc étroitement régies par des règles morales, et très peu par les mécanismes du marché. C’est sur ce fond d’idées communes qu’au sortir du moyen-âge, la pensée économique se détache de la théologie puis se développe selon une logique qui lui est propre et la fait passer de l’affirmation du mercantilisme à sa contestation.

II – Le mercantilisme

Il est né d’une réflexion menée par des hommes d’affaires et des hommes d’Etat sur l’argent et la richesse alors que la grande inflation du 16ème (triplement des prix lié à l’afflux d’or venu du nouveau monde) provoque un bouleversement des rapports sociaux et internationaux. Les métaux précieux étant la richesse par excellence, celle d’un pays est fonction de la quantité qu’il en détient. Pour s’enrichir une nation doit réaliser des excédents commerciaux en exportant beaucoup et en important le moins possible. Protectionnistes, ils ont du commerce extérieur une vision conflictuelle : ce que gagne un pays, un autre le perd. Dès lors, l’Etat doit assurer la conquête d’approvisionnements et de débouchés extérieurs. Il doit aussi stimuler la production nationale. Il accroît d’autant plus sa force que la population est nombreuse Populationnistes, dirigistes et interventionnistes, ils réhabilitent la recherche du gain et érigent le commerce en activité supérieure. Sur ce socle d’idées communes, le mercantilisme a revêtu des formes différentes en Espagne, en France et en Angleterre.

Eléments à retenir

- « Il n’y a ni richesse ni force que d’hommes » (Jean Bodin, 1530 – 1596)

- L’afflux de métaux précieux venus du nouveau monde a provoqué « l’étrange enchérissement de toutes choses » (idem)

III – Les apports des mercantilistes à l’analyse économique

En premier lieu, en raisonnant sur des grandeurs globales, ils ont posé les bases de la macroéconomie. En témoignent leur souci de dénombrement de la population ou de suivi du mouvement des prix (Bodin, Petty et son arithmétique politique)

En deuxième lieu, Jean Bodin a donné une première formulation de la théorie quantitative de la monnaie. Mais par la suite, William Petty puis John Law, ont aussi montré qu’en créant de la monnaie on peut faire baisser le taux d’intérêt et stimuler la production et l’emploi. La monnaie serait donc active, ce qui peut entrer en conflit avec l’idée qu’en créant de la monnaie on fait monter les prix. En dépit de ces apports, le mercantilisme présentait donc de sérieuses contradictions. En outre la recherche systématique de métaux précieux a suscité des guerres en série et un endettement considérable des Etats alors que stagnait le niveau de vie des populations. En Espagne, le trésor venu d’Amérique a été dilapidé sans que le peuple en bénéficie. A la mort de Louis 14, la France, première puissance économique d’occident était étouffée par la misère.

IV – L’émergence du libéralisme

Ces impasses ont poussé à aborder la réflexion économique sous un autre angle. En France avec la physiocratie apparaît la première expression de la pensée libérale en économie. Le chef de file de cette école est le Docteur Quesnay (1694-1774). Auteur en 1758 du Tableau économique, il affirme la primauté de l’agriculture et dénonce une politique qui la délaisse pour ne songer qu’à stimuler l’industrie et le commerce.

Cette défense de l’agriculture se double d’un plaidoyer en faveur de la libre circulation des grains, condition essentielle pour mettre en œuvre la formule du physiocrate Vincent de Gournay : « Laissez faire, laissez passer ». La prospérité du royaume reposant sur l’agriculture il ne faut pas l’empêcher d’écouler sa production d’une province à une autre et d’un pays à un autre par des droits de douane et des interdictions. L’objectif est d’atteindre le « bon prix » du grain, soit un prix librement fixé par le marché au lieu de subir l’alternance au sein de chaque province de prix trop bas les années où la récolte est abondante et de prix trop élevés lorsqu’il y a pénurie. Cela permettra aux fermiers de moderniser leurs exploitations et de verser des rentes plus élevées aux propriétaires du sol. En résultera une plus grande prospérité du royaume selon une logique de circuit.

En suivant cette démarche, Quesnay ouvre la voie à la comptabilité nationale dont il est un lointain précurseur. Mais surtout, comme l’ensemble de ses « disciples », il s’appuie sur l’idée que l’économie est régie par des mécanismes naturels dont le libre jeu ne doit pas être entravé. Lors de son séjour en France Adam Smith les côtoya et fut influencé par leurs idées qui paradoxalement n’ont eu en France qu’un faible impact.

Un mot à retenir

Physiocratie : étymologiquement le terme vient de Physis (nature) et de Kratos (puissance). Selon cette doctrine, la nature a le pouvoir de rendre l’agriculture (et elle seulement) capable de créer un « produit net « , soit une différence entre richesse produite et dépenses effectuées pour cette production, En revanche, industrie et commerce n’ajoutent rien à ce qu’ils ont coûté. Ce sont des activités stériles.